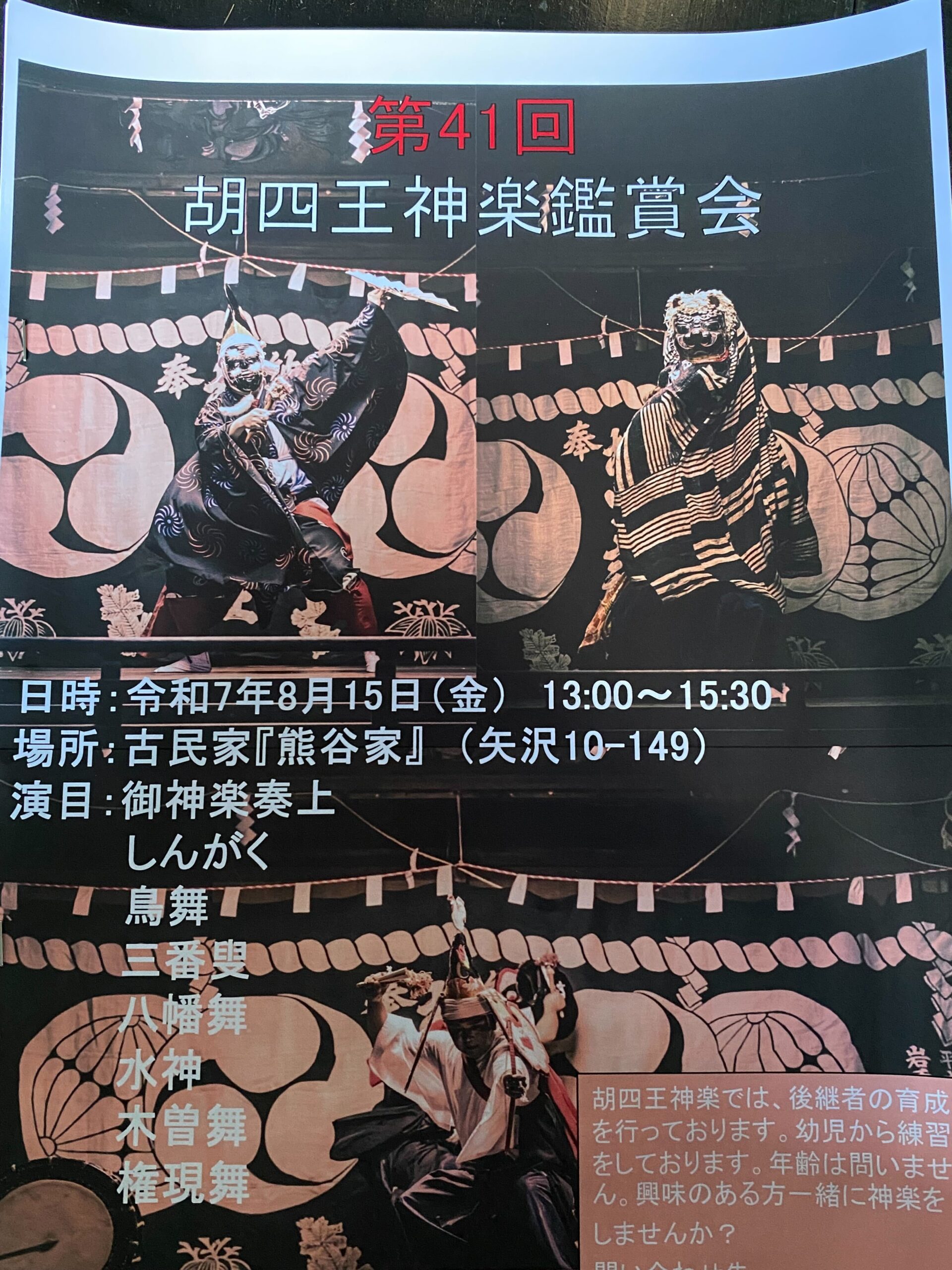

2025年8月15日、お盆。

夏の夕暮れ、聞こえてくるのは蝉の声と、遠くで鳴り響く太鼓の音。

僕は、岩手県花巻市のとある古民家で行われた

「胡四王神楽観賞会」に足を運んでいました。

実は子供の頃、僕もこの胡四王神楽の舞手の一人でした。

進学で地元を離れてからはなかなか帰省もできず、

観客として神楽を観るのは、本当に何年ぶりになるのか…。

胸に込み上げてくる懐かしさと期待感。

今日は、僕の魂のルーツとも言える胡四王神楽の魅力と、

この日感じた感動を、少しでもお伝えできればと思います。

■古民家に響き渡る、魂の音色

会場となった古民家は、それ自体が神楽の舞台として最高の雰囲気でした。

畳の匂い、柱の傷、そして時折そとから入る涼しい風。

目の前で繰り広げられる舞を、

演者の息遣いまで感じられるほどの距離で観られるのは、本当に贅沢な体験です。

そして、神楽は「しんがく」から始まりました。

しんがくは、小さい子供たちが舞う演目。

僕も小学生の時に踊ったなぁと思いだしつつ観賞しました。

今回舞ったのは4人の子供たち。

子供たちが神楽を引き継いでくれている、というのはほんとありがたいですね。

■演目ごとの見どころと、込み上げる想い

続いて、演目は次々と進んでいきます。

- 「鳥舞」

鳥兜をつけた四人の舞手が、雌雄の鶏の姿を模して優雅に舞います 。

家内安全・夫婦和合・五穀豊穣を祈る舞で、

その穏やかな動きは見ているこちらの心も安らかにしてくれるようでした 。 - 「三番叟(さんばそう)」

蛭子命が世の中の喜びや悲しみ、様々な苦労の様を舞にしたと伝わる演目です。

テンポが速く、曲芸のような身軽な動きが特徴で、観客からも人気の高い舞。ヨガインストラクターの妻は

「木のポーズであんな動きをするのはすごい」と言ってましたが笑

その軽快さには観ているこちらも心が躍ります。

(やってるほうは結構大変なんですけどね)

- 「水神」

実はこの水神という舞は、僕は見た記憶がなかったのですが

一人舞の時は少しゆったりと進みつつも後半は4人で激しく舞う荒舞で

人々が水を汚すことに怒った龍神たちの王が、一族を集めて祟りを起こそうとします。

それを知った天の神々が雨を止めてしまい、困った龍神の王が神に許しを請い、以後は水を司る「水位の神」になった、という物語です 。暑さの中激しく舞うのは大変ですが

かなり見ごたえのある舞でした。

- 「八幡舞」

八幡舞は、三韓征伐の折に身重であった神功皇后がお産みになった

応神天皇(後の八幡大神)とその兄神の舞です 。

安産祈願や家内安全を祈る舞で、勇壮さの中に、

子の誕生を寿ぐ神聖な雰囲気を感じました 。

- 「木曽舞」

木曽舞は、木曽義仲の物語の中でも、

特に女武者・巴御前が奮戦する場面に焦点を当てた舞です 。特に後半、一人の女性が勇ましく戦う姿が描かれますが、

この舞をきっかけに胡四王神楽のファンになっていただく方も多いんですよね。

- 「権現舞(ごんげんまい)」

そして、最後は「権現様」とも呼ばれる獅子頭による権現舞です。

目の前に迫る権現様の迫力!残念ながら今回は頭を噛んでもらえませんでしたが、

噛んでもらうことで厄を祓ってくれます。

子供の頃は噛まれるのが怖くて、逃げたりしてたんですよね笑。

まとめ

時間は3時間ちょっとだったのですが、あっという間の時間でした。

神楽が終わった後、古民家は大きな拍手と、

心地よい疲労感、そして感動の余韻に包まれていました。

この素晴らしい伝統を、今もこうして守り続けてくれている仲間や先輩方に、

心からの感謝と尊敬の念が湧き上がってきます。最高の里帰りになりました。

この感動は、やはり実際にその場でしか味わえないものです。

もし岩手県花巻を訪れる機会があれば、

ぜひ胡四王神楽の公演に足を運んでみてください。

きっと、忘れられない体験になるはずです。

コメント